盛夏的阳光穿过历史的窗棂,我们踏上了一场场穿越时空的红色之旅——在中共山东早期历史纪念馆触摸信仰的星火,在山东省政府和八路军115师司令部旧址聆听治理智慧的回响,在德州革命烈士纪念馆与泛黄的史料对话,在平度刘谦初红色基地感受信念的温度,在孔繁森纪念馆用讲解声接力初心。每一块斑驳的砖瓦、每一件带着温度的文物、每一段镌刻着牺牲与坚守的故事,都在诉说着同一个真理:红色基因从未远去,它藏在先辈们用生命点亮的火种里,融在新时代青年接续奋斗的脚步中。

一、暗夜里的火种,黎明前的传承

工程造价2404班刘晨曦同学来到中共山东早期历史纪念馆,仿佛穿越回那个风雨如晦的年代。展厅里,王尽美用过的饭盒泛着岁月的光泽,邓恩铭的家书字里行间满是对家国的赤诚——这些实物比任何文字都更有力地诉说着,百年前的齐鲁大地上,一群年轻人如何用信仰的火种照亮黑暗。“10年间20任省委负责人更迭”的展板令人心头一震。白色恐怖下,山东党组织屡遭破坏却从未熄灭,那些前仆后继的身影,用生命诠释了“为有牺牲多壮志”的真谛。当看到复原的早期省委机关旧址,想象着王尽美、邓恩铭在此秘密议事的场景,忽然懂得:所谓“初心”,正是在最艰难的时刻依然坚信光明的勇气。走出展馆,美铭广场上的雕像静静矗立。董必武“南北一斗士,安危异昔时”的诗句,恰是山东早期共产党人的写照。他们虽然没能亲眼见到今日之中国,但他们播下的种子,早已在齐鲁大地长成参天大树。这段历史教会我们:哪有什么岁月静好,不过是有人曾为我们把黑夜熬成了黎明。

站在新时代回望,这些革命先辈的身影在我心中愈发高大。他们以血肉之躯对抗黑暗,用坚定信仰撑起民族希望,让我深刻体会到今天的幸福生活来之不易。作为新时代青年,我深感责任在肩,必将传承这份红色基因,以奋斗之姿告慰先烈,让青春在为祖国、为人民的奉献中焕发出更加绚丽的光彩。

二、青砖黛瓦间的红色回响:一场跨越时空的初心对话

盛夏的阳光洒在青砖灰瓦间,大数据与财务管理2401班的陈笑同学踩着被岁月磨亮的石板路,满怀着对革命前辈的崇高敬意与深切缅怀,踏上意义非凡的红色之旅。此行的目的地是承载着革命历史与红色精神的故地——山东省政府和八路军115师司令部旧址。莒南大店那座静默的庄氏庄园,曾是鲁东南最富庶的私家宅院,八十多年前主动敞开大门,成为八路军115师和山东省政府的战时心脏。从"小延安"到"大课堂",莒南大店完成了历史叙事与当代价值的再次对接,回答了两个关键问题:敌后政权如何在资源极度匮乏的条件下实现高效治理,以及这种治理经验对今天基层治理体系和治理能力现代化的启示。走出庄园,回望门楣上"山东省人民政府"牌匾时,能够清晰感知:从青砖黛瓦到钢筋水泥,变化的只是材料与形制,不变的是对国家、对人民的责任与承诺。

抚摸着那些承载着岁月印记的砖石,能感受到先辈们在此运筹帷幄、决胜千里的坚定信念。他们用最简陋的条件创造了最伟大的业绩,用最朴素的情怀守护着最崇高的理想。作为新时代的青年,我们虽无需面对战火纷飞,却同样肩负着时代赋予的重任。这份在艰难中孕育的治理智慧与为民初心,将永远激励我们在未来的道路上,以实干担当传承红色基因,用不懈奋斗续写时代华章。

三、铭记与传承:在德州革命烈士纪念馆触摸不朽的信仰

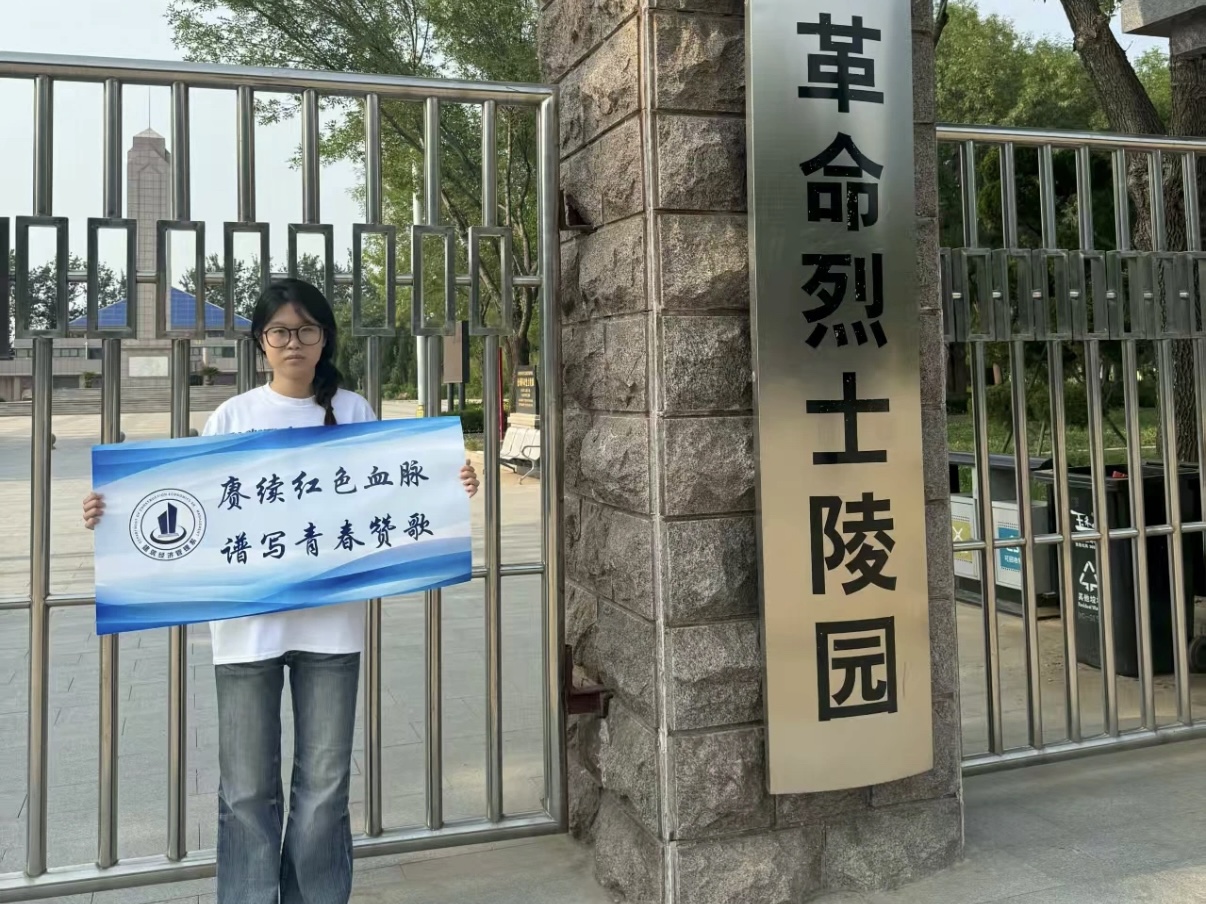

公共事务管理2301班的蔡诗琳同学走进了德州革命烈士纪念馆,在苍松翠柏间追寻红色记忆,在史料文物中感悟初心使命。展厅内,泛黄的战地日记、锈迹斑斑的步枪、定格历史瞬间的黑白照片,无声诉说着德州儿女在烽火岁月中的英勇壮举。从抗日战争时期的敌后游击战,到解放战争中的浴血冲锋,无数烈士用生命践行了"为民族解放而战"的誓言。有巾帼英雄舍家为国的抉择,更有军民同心、众志成城的壮阔图景。在烈士名录墙前驻足,指尖拂过那些不朽的名字,仿佛能触摸到他们滚烫的信仰。每一笔每一划背后,都是青春的誓言与生命的重量。轻轻按下相机快门,记录下这些红色印记——不是为了收藏过去,而是为了让记忆在新时代焕发生机。青年一代当以史为鉴,将这份红色基因融入学习与奋斗,让英雄精神在实验室里闪耀,在课堂上发光,在每一个平凡却坚定的岗位上绽放光芒。

此次实践不仅是一次历史回望,更是一场精神洗礼。当指尖从冰冷的石碑上抬起,感受到的不是历史的遥远,而是信仰的温度穿越时空,依然滚烫。作为新时代大学生,我们必将带着这份感动与力量,在青春赛道上奋力奔跑,让红色血脉代代相传——因为那不朽的名字,正是我们前行的灯塔;那滚烫的信仰,正是我们奋斗的力量源泉。

四、刘谦初故居:一盏永不熄灭的信仰明灯

工程造价2403班的彭子涵同学探访了平度市刘谦初故居,她仿佛推开一扇通往百年前的时光之门,每一处展陈、每一段故事,都让"信仰"这个抽象的词汇变得可触可感,在历史与现实的交织中,激荡起跨越时空的精神共鸣。站在刘谦初故居复原场景前,那斑驳的土坯墙与泛黄的账本,让我们感受到一个青年如何从民生疾苦中萌发救国理想。当看到他磨得发亮的布鞋与动态行军地图上那抹红色箭头,19岁的他毅然弃学从军,哪怕子弹擦伤仍冲锋在前——这种在苦难中觉醒、在烽火中成长的勇气,让我深思:今天的我们虽无需面对枪林弹雨,但面对学业与生活的挑战,是否也能保持这份迎难而上的锐气?

最触动我们的是他在狱中借着微光翻译《反杜林论》的场景。"就是死,也要给同志们留下点有用的东西",这份在绝境中依然坚守信念、心系他人的精神,让我们明白信仰不仅是豪言壮语,更是融入血脉的责任担当。站在新时代的坐标上回望,刘谦初用生命诠释的,正是我们这一代青年最需要传承的精神的密码——无论未来走向何方,都要心怀家国,脚踏实地,在各自的岗位上发光发热,让青春在为祖国、为人民的奉献中焕发出更加绚丽的光彩。

五、讲解员手记:在孔繁森纪念馆做一次初心的转译者

工程造价2402班的刘思佳同学在孔繁森同志纪念馆承担讲解与引导工作。这段时光,让她对"传承"有了真切体会。初握讲解稿时,心中满是忐忑,那些关于"两离桑梓,独恋雪域"的故事,于她而言只是纸上的铅字。但随着一遍遍诵读,孔繁森同志的日记片段与事迹逐渐有了沉甸甸的分量,仿佛那些选择与坚守已悄然融入她的血脉。

站在展厅里,望着那支磨损的钢笔和褪色的军大衣,她忽然明白,这些物件之所以珍贵,正是因为它们承载了一位共产党员对人民的深情。当向访客讲述孔繁森同志如何两次告别故土,选择扎根雪域高原时,她的声音不由自主地增添了几分郑重。这份郑重,源于内心深处逐渐生长的敬意。

在引导访客的过程中,她学会了"倾听"。老人们驻足凝视时眼中的追忆,青年们探寻"初心"时眼中的光芒,都在提醒她:讲解不仅是讲述,更是精神的接力。她开始根据不同访客调整讲述的角度与重心,努力让每个人都能触摸到那份跨越时空的温暖。当有访客轻声说"这故事离我们不远"时,她忽然懂得,年轻讲解员正是连接历史与当下的那座桥梁。

志愿活动结束,回望纪念馆,心中满是不舍与坚定。这段经历教会她,传承红色基因不需要豪言壮语,只需用青春之声让初心在新时代鲜活如初。未来,她会带着这份感悟继续前行,让孔繁森精神如春风化雨,滋润更多人的心田。

从沂蒙山麓到微山湖畔,从战火纷飞的年代到和平发展的今天,这些散落在齐鲁大地的红色坐标,如同永不熄灭的精神灯塔,照亮了一代又一代人的前行之路。当我们站在纪念馆的留言墙前,看着"青春当如您""这故事离我们不远"的真挚感言;当我们在王尽美用过的饭盒前感受信仰的光泽,在刘谦初故居的煤油灯下触摸理想的温度,在孔繁森同志的日记本前领悟初心的分量,那些穿越时空的共鸣愈发清晰。所谓传承,从来不是简单的重复,而是用青春的热忱激活历史的记忆,以当下的行动续写初心的篇章。愿我们永远记得:每一次对英雄的回望,都是为了更好地出发;每一份对初心的坚守,终将在新时代绽放出更绚丽的光芒。