"青年之字典,无‘困难’之字;青年之口头,无‘障碍’之语。"李大钊先生的这句振聋发聩的名言,如同一座熠熠生辉的灯塔,穿越历史的漫漫长河,激励着一代又一代青年无畏前行、勇挑时代使命。在这个骄阳似火、激情燃烧的夏日,经管学予以“赓续红色血脉,谱写青春赞歌”为主题,怀揣着对红色文化的无限崇敬与炽热追求,踏上了一场探寻红色文化深厚底蕴、书写新时代青春担当的非凡征程。

红色实践团的同学们宛如一群执着的寻梦者,他们的足迹从临沂河东区那承载着厚重历史的新四军军部旧址,一路延伸至延安那见证着革命烽火的窑洞油灯旁;从沂蒙革命纪念馆中那栩栩如生的红嫂雕塑前,漫步至莒南“小延安”里那饱经沧桑的青砖灰瓦间。每一步,他们都仿佛踩在历史跳动的脉搏之上,与那段波澜壮阔的岁月深情对话。

当他们的指尖轻轻触碰那些沉默的物件——泛黄的战报,仿佛还能听到当年战场上的枪炮轰鸣;带血的申请书,字里行间透露出革命先辈们视死如归的壮志豪情;斑驳的纺车,似乎仍在“吱呀吱呀”地转动,诉说着军民一心、共克时艰的动人故事……这些沉默的物件,在这一瞬间仿佛被赋予了生命,苏醒过来,将“水乳交融、生死与共”的铮铮誓言,化作可触可感、温暖人心的温度;将“革命理想高于天”的坚定信念,熔铸成指引同学们奋勇前行的精神坐标。

这场跨越齐鲁大地与陕北高原的红色实践,不仅仅是一次与革命先辈跨越时空的深情对话,更是一场意义深远的精神接力。它让红色基因在新时代青年的血脉中奔腾不息,激励着他们在新时代的广阔天地中,以青春之我、奋斗之我,书写无愧于时代、无愧于历史的壮丽篇章。

一、沂蒙革命纪念馆:于滚烫记忆中,触摸精神的温度

大数据与财务管理2402班的李政文同学踏入了沂蒙革命纪念馆。当她真正置身于那片承载着厚重历史的场馆中,内心最强烈的感受如汹涌潮水般袭来——“震撼”与“滚烫”。

泛黄的报纸,虽历经岁月侵蚀,字迹已有些模糊,但上面记录的每一则消息,都似在诉说着当年局势的紧迫与动荡;带血的入党申请书,那一抹暗红,是革命先辈们用生命和热血书写的忠诚誓言,每一个字都力透纸背,让人感受到他们为了理想信念,不惜抛头颅、洒热血的坚定决心;红嫂们的雕塑,栩栩如生,她们那坚毅又温柔的神情,仿佛在无声地讲述着一段段感人至深的军民鱼水情。

在这里,“水乳交融、生死与共”这八个字,不再是书本上抽象的文字,而是化作了可触可感的温度。这温度,是明德英不顾自身安危,用乳汁救活八路军战士时那无私无畏的赤诚;是沂蒙百姓用独轮车推出胜利,那深深车辙里蕴含的对子弟兵坚定不移的信任;是英烈墙上那密密麻麻的名字,虽历经风雨,却永不褪色,彰显着革命英烈们对党和人民无限忠诚的高尚品格。

这次意义非凡的实践经历,如同一把钥匙,打开了李政文同学对沂蒙精神深刻认知的大门。沂蒙精神,是一座永不熄灭的灯塔,照亮着新时代青年前行的道路。它让我们懂得,唯有深深扎根于人民之中,真心实意地奉献人民,才能在新时代的广阔天地里,续写“生死与共”的崭新篇章,让红色精神在新时代绽放出更加耀眼的光芒。

二、新四军军部旧址:在时光褶皱里,读懂烽火与赤诚

大数据与财务管理2401班的杨童尧同学缓缓走进临沂市河东区新四军军部旧址纪念馆,时光的齿轮仿佛在此刻悄然停转,又似被一只无形的手轻轻拨动,折叠出一段波澜壮阔的历史画卷。

踏入馆内,灰墙老屋静默矗立,宛如岁月的守望者,见证着往昔的烽火硝烟。当年军部办公的木桌,纹理中似乎还残留着将士们奋笔疾书、谋划战略时的余温;将士们用过的枪械,虽已锈迹斑驳,却依然散发着一种凛冽的寒光,仿佛在诉说着曾经在战场上横扫敌寇的威武;泛黄的战报,纸张脆弱得仿佛一触即碎,但上面的字迹却刚劲有力,每一个字都承载着那段血与火交织的悲壮记忆,带着烽火淬炼后的滚烫温度。

目光落在那幅布满红圈的作战地图上,仿佛能看到当年战场上硝烟弥漫、战火纷飞的场景。地图上的每一道笔迹,都像是新四军将士们用热血和勇气刻下的战斗宣言,藏着一场场惊心动魄的硬仗;每一处标记,都连着千家万户的安危,牵系着国家的兴衰存亡,彰显着他们保家卫国的坚定决心和家国大义。

展馆里那张“军民共饮一缸水”的老照片,定格了一个平凡而又伟大的瞬间。照片中,军民们围坐在水缸旁,脸上洋溢着质朴而真挚的笑容,那亲密无间的场景,让人真切地读懂了“水乳交融、生死与共”的沂蒙精神。这精神,不是虚无缥缈的口号,而是实实在在的行动,是军民之间血浓于水的深厚情谊,是中华民族在危难时刻团结一心、共克时艰的强大力量。

走出纪念馆,阳光如金色的丝线般洒在身上,温暖而明亮。杨童尧同学轻轻触摸着那承载着厚重历史的墙壁,指尖传来的温度让她更加深刻地明白,今日的安宁与和平是多么的来之不易。那些曾为信仰冲锋陷阵的身影,从未在时光的长河中远去。他们化作了一盏盏明亮的灯塔,照亮了我们前行的道路;他们又似一颗颗璀璨的星辰,在历史的天空中闪耀着永恒的光芒,时刻提醒着我们:铭记历史,是为了更好地前行;传承精神,是为了创造更加美好的未来。

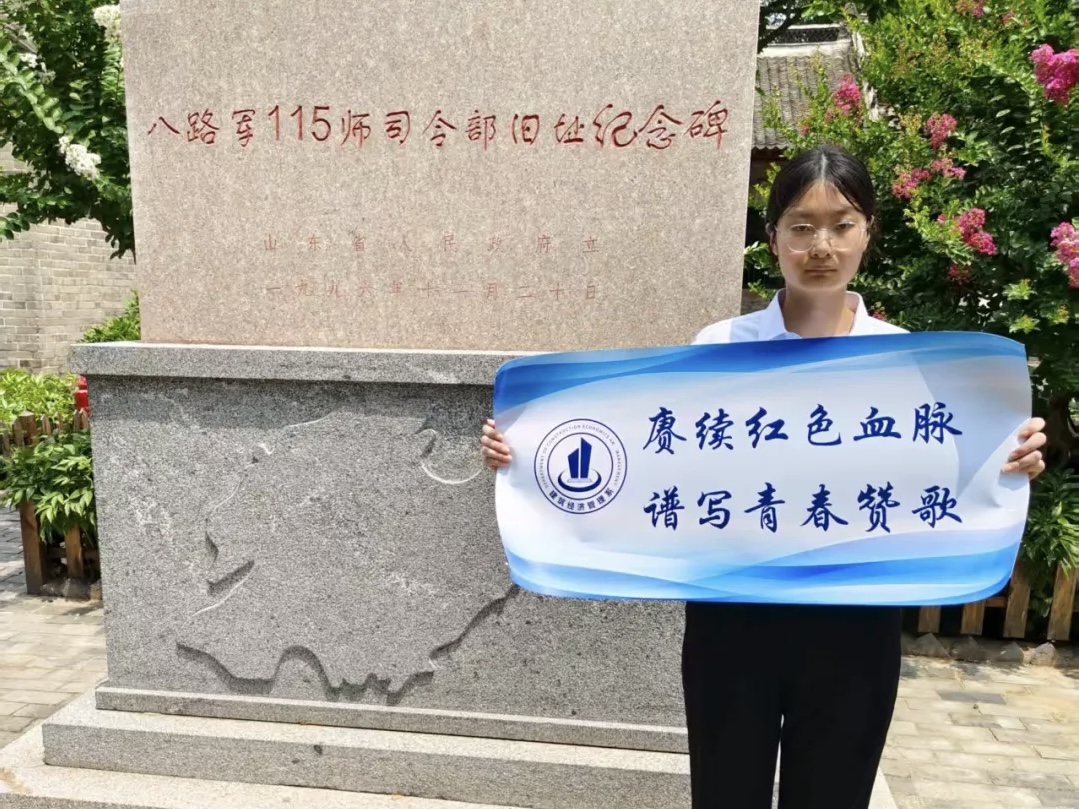

三、莒南旧址:于青砖灰瓦间,触摸"小延安"的初心

大数据与财务管理2402班的韩建玲同学走进山东省政府和八路军115师司令部旧址,时光的帷幕仿佛被轻轻撩开,青砖灰瓦之间,“小延安”那段波澜壮阔的往事如潮水般汹涌扑来,瞬间将她卷入那段激情燃烧的岁月。

轻轻推开那扇陈旧的木门,仿佛穿越了时空的隧道,老一辈革命家们彻夜筹划的身影在眼前渐渐清晰起来。简陋的桌椅,虽历经岁月的打磨,却依然稳稳地立在那里,仿佛在坚守着当年的使命;泛黄的地图,上面的线条虽已有些模糊,但每一道标记都像是革命先辈们用热血和智慧刻下的战斗轨迹,浸透着烽火岁月的凝重与沧桑。

在这里,最触动人心的,是那些带着生活温度的细节。罗荣桓元帅用过的旧茶缸,杯身上的漆已有些剥落,却依然能让人想象到当年元帅在忙碌之余,端起茶缸轻抿一口热茶,稍作休息的场景;作战室里斑驳的电报机,那“滴滴答答”的声音仿佛穿越时空在耳边回响,它无声地诉说着115师在莒南的4年多时光里,如何以钢铁般的意志和顽强的斗志,进行了2.6万余次战斗,歼敌50余万人,在齐鲁大地上筑起了一道坚不可摧的抗战长城。每一次战斗的胜利,都是革命先辈们用生命和鲜血换来的,每一次电报的传来,都凝聚着他们的智慧和勇气。

庄氏家族献宅支援革命的故事,更是为这段历史增添了一抹温暖而动人的色彩。在那个战火纷飞的年代,庄氏家族毅然决然地将自己的宅邸献出,为革命事业提供了坚实的后方保障。他们的无私奉献,让“军民同心”不再是一个抽象的词语,而是化作了实实在在的行动,成为了那段历史中最耀眼的光芒。

站在旧址之中,仿佛能听到历史的脚步声在耳边回响,能感受到革命先辈们的呼吸和心跳。这里不仅仅是一处旧址,更是一座精神的坐标,它如同一座灯塔,照亮了我们前行的道路,让我们读懂了一个真理:胜利从来都不是偶然的,它是信念如磐、军民共赴的必然结果。

四、中共山东早期历史纪念馆:于星火微光中,传递初心的温度

工程造价2404班的于婧雯同学满怀敬意轻轻踏入中共山东早期历史纪念馆的那一刻,时光的大门仿佛被缓缓推开,一段波澜壮阔又风雨如晦的历史画卷在眼前徐徐展开。

在纪念馆静谧的展柜前,泛黄的文献宛如一位位沉默的历史见证者,纸张虽已脆弱不堪,但上面密密麻麻的字迹却依然清晰可辨,仿佛在低声诉说着那个动荡年代里的热血与抗争、挣扎与希望;斑驳的照片,像是被岁月精心雕琢过的艺术品,每一条划痕、每一处褪色,都承载着往昔的沉重与沧桑,将那段波澜壮阔的历史瞬间定格成永恒。

指尖轻轻拂过王尽美、邓恩铭等先驱用过的油灯复制品时,那微凉的触感,仿佛穿越了时空的隧道,与先辈们的热血与激情紧紧相连。刹那间,她仿佛看到了在那个暗无天日的年代里,先驱们围坐在昏暗的油灯旁,眼神中透露出坚定与执着,他们以笔为剑,以墨为锋,在思想的战场上冲锋陷阵;他们奔走呼号,组织群众,用青春与热血铺就了一条中华民族的觉醒之路。那一刻,她忽然深刻地读懂了“为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴”这短短十六个字背后所蕴含的初心分量——那是先驱们在黑暗中点燃的星火,虽微弱却足以燎原;那是他们用生命书写的誓言,虽历经岁月洗礼却依然熠熠生辉。

讲解过程中,于婧雯看到了许多年轻参观者驻足凝视“一大代表”名录。他们的目光中充满了敬仰之情,他们想要从那一个个名字中探寻到历史的真相和信仰的力量;还有那天真无邪的孩子们,他们歪着头,用稚嫩的声音追问:“他们为什么不怕牺牲?”那清脆的声音在纪念馆里回荡,如同银铃般敲打着每个人的心灵。这一刻,于婧雯愈发明白,这段历史从来都不是冰冷的文字和枯燥的史实,而是能穿透时空的精神火炬,它跨越了岁月的长河,照亮了一代又一代中国人前行的道路;它蕴含着无尽的智慧和力量,激励着我们在面对困难和挑战时勇往直前、永不退缩。

作为讲解员,于婧雯深知自己不仅仅是历史的转述者,更是红色基因的传递者。未来,于婧雯将继续用自己的声音,传递那份永不磨灭的信仰,让红色基因在新时代绽放出更加绚烂的光彩。

五、延安革命纪念馆:于烽火印记中,承接不灭的信仰火炬

工程造价2404班的呼美竹同学怀着一颗虔诚而崇敬的心,缓缓走进延安革命纪念馆的那一刻,仿佛一脚踏入了时光的长河,空气里都弥漫着历史的厚重与深沉,那是一种无法用言语精准形容的气息,似古老的书卷在岁月中沉淀后的芬芳,又似英雄们在战火中淬炼出的浩然正气。

踏入馆内,目光瞬间被主席窑洞里的那盏小油灯吸引。它静静地立在角落,灯芯早已熄灭,可那微弱的火光却仿佛仍在眼前跳跃,像是在诉说着当年无数个深夜里的故事。在那昏黄的灯光下,伟人们眉头紧锁,思索着国家的前途和民族的命运;他们奋笔疾书,为中国的革命事业勾勒着宏伟的蓝图。这盏小油灯,照亮的不仅仅是那狭小的窑洞,更是中国革命前行的道路,是黑暗中那一抹希望的曙光。

不远处,军民的纺车静静地伫立着,上面缠着旧棉线,仿佛还残留着当年纺线时“吱呀吱呀”的声响。那补丁摞补丁的军服,带着岁月的温度,每一道补丁都是一段艰苦生活的见证,每一根棉线都编织着军民鱼水情深的动人篇章。这些看似普通的展品,绝不是冰冷的物件,它们是“自己动手,丰衣足食”这句响亮口号的鲜活注脚,是革命先辈们用信仰刻下的深深印记,诉说着在那个物资极度匮乏的年代,军民一心、自力更生的伟大精神。

呼美竹同学缓缓踱步,目光凝视着泛黄的电报和磨得发亮的步枪。那一刻,时间仿佛凝固,她的思绪穿越了时空的隧道,读懂了延安的真正内涵。延安,远不止是“小米加步枪”所代表的艰苦岁月。它是在绝境中依然坚定地种下庄稼的韧劲,是在漫漫黑夜里执着等待黎明的信念;它是“革命理想高于天”那滚烫而坚定的宣言,是革命在至暗时刻穿越重重迷雾的密码。在这里,艰苦是一种磨砺,更是一种力量;信仰是一种坚守,更是一种希望。

走出纪念馆,阳光如金色的瀑布般洒满宝塔山,给这座神圣的山峰披上了一层耀眼的光辉。呼美竹同学静静地站在这片被热血浸润的土地上,心中涌起一股难以言喻的感动和敬畏。她深刻地懂得,先辈们的信仰火炬早已稳稳地递到了我们这一代人的手中。那窑洞里的灯火,照亮了过去的黑暗,也为未来的道路指引着方向;那纺车旁的歌谣,回荡着曾经的欢笑与坚韧,更激励着我们在新的时代继续奋勇前行。它们从不是被尘封在历史中的过去式,而是永恒的路标,是我们在面对困难和挑战时最坚实的底气,是要带着我们走向未来的璀璨光芒。

延安的风,依旧轻轻地吹着,仿佛在娓娓讲述着信念的故事。而我们,作为新时代的青年,肩负着传承和弘扬延安精神的重任。让我们带着这份滚烫的信仰,以坚定的步伐、无畏的勇气,在实现中华民族伟大复兴的征程中继续前行,书写属于我们这一代人的辉煌篇章!

青春接力,让红色火种永不熄灭!青春,是人生中最美好的时光,也是肩负使命、接续奋斗的关键时期。作为新时代的青年,我们生逢盛世,肩负着实现中华民族伟大复兴的历史使命。红色精神,是我们宝贵的精神财富,是我们前行的动力源泉。让我们以青春之名,带着对先辈们的崇敬和感恩,接过他们手中那传递了无数代的信仰火炬。让红色火种在我们这一代青年手中继续燃烧,用我们的青春和热血,书写属于我们这一代人的辉煌篇章,让红色精神在我们手中传承发扬,永不熄灭!